新技術を発明して、それを特許で保護して他社の模倣を防止したり商談でアピールしたいと考えたときに相談するところが特許事務所です。特許事務所には弁理士という知財の専門家がいて、出願手続きなどの複雑な手続きの代理をしてくれたり、知財に関する相談に乗ってくれたりします。

特許事務所に相談したいけれども初めてで何をどんな風に相談すればいいのか不安な方のために特許事務所に依頼して特許出願するまでの流れとポイントを解説します。

特許出願する目的や出願の判断については、下記の記事を参考にしてください

中小企業のための知財のリスク対策と活用入門

特許事務所に依頼する費用

特許事務所に依頼して特許出願する場合、特許庁に支払う費用1万4000円に加えて、事務所へ支払う費用として約25万~35万円程度かかります。

さらに、出願審査請求して権利化まですると合計で40万~50万円程度はかかります。

日常生活での買い物の感覚で考えると、かなり高く感じるかもしれませんが、特許によって他社の模倣を防いだり、商談でアピールするなどしっかりと活用できればコストパフォーマンスはかなり高いのではないかと思います。

特許事務所の選び方

弁理士によって腕がピンキリのため、よい弁理士を見つけるのは結構難しいと思います。

知財部のない企業であれば、何でも気軽に相談に行けるように同じ都道府県にある事務所を選ぶとよいと思います。

事務所や弁理士選びで一番信用できる情報は、実際に利用したことがある人からの一次情報です。

したがって、特許出願の経験がある知人に聞いてみるのが一番よいと思います。事務所ホームページではわからないリアルなところを聞いてみると参考になります。

他には、事務所ホームページで得意な技術分野や中小企業のサポート経験なども確認してみるとよいと思います。

特許事務所を決めたら、電話やメールでコンタクトを取り、打合せのアポイントを取ります。事務所に訪問する場合もあれば、事務所側が会社に来てくれる場合もあります。また、オンライン打合せもできるところが多いです。

発明の内容の整理

事務所との打ち合わせ前に発明提案書という形で発明を一度整理してみると、打ち合わせがスムーズに進みます。さらに、整理した内容や資料を事前に事務所に送っておけば、予習してきてくれるはずなので事前に送っておくとよいです。

ここでは、私の趣味のラジコンで新たな発明をしたとして発明提案書を作ってみます。

発明内容

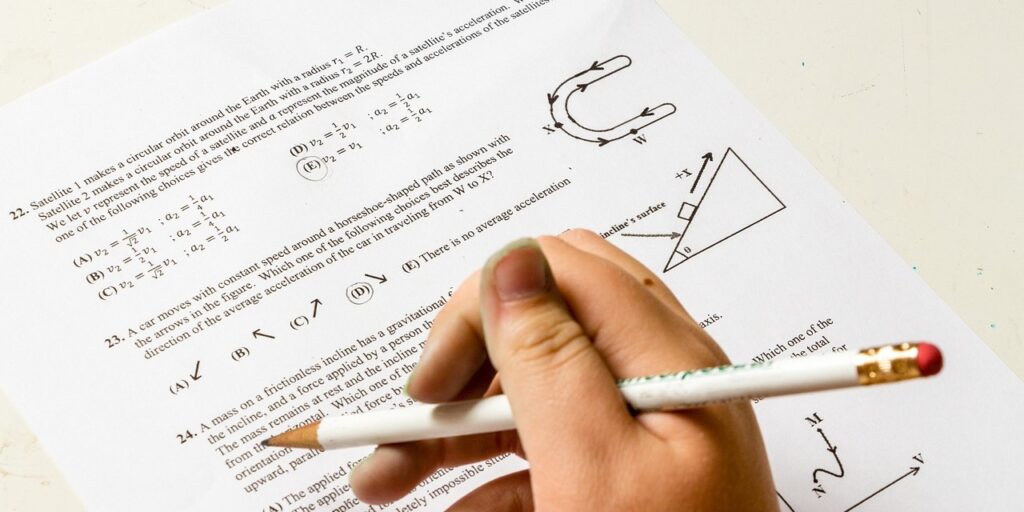

従来のラジコンカー(下写真)は一般的な乗用車のように4つの車輪(タイヤ)がついていて、モーターで後輪を駆動して、前輪の向きを変えて操舵します。

ところが、雪道や泥道といった悪路ではタイヤが地面に沈み込んで上手く進むことができません。

そこで戦車や油圧ショベルのようにクローラ(履帯、一般的にはキャタピラとも呼ばれる)で走行するラジコンもありますが、高価かつクローラの抵抗が大きく高速走行は困難でした。

また、左右のクローラの回転差によって操舵するため、操縦も難しいです。

そこで、後輪だけをクローラに替えて前輪で操舵すれば、悪路での走破性も向上し、安価かつある程度の高速走行も可能と考え、下写真のようなラジコンを考えました。

発明提案書

大きな会社では発明提案書のフォーマットがあることが多いのですが、ない場合は下記の書籍のフォーマットを使って発明提案書を以下のようにまとめます。

①本発明の名称

セミクローラ式ラジコンカー

②本発明の目的

軟弱地においても走行可能なラジコンカーを提供する。

②本発明の構成

- 後輪のゴムタイヤをクローラに置き換える。

- 片側のクローラが地面から浮き上がったとき、ディファレンシャルギアが作動して反対側のクローラに駆動力が伝わらなくならないようにディファレンシャルギアにデフガムをいれてディファレンシャルギアが作動しづらくした。

- クローラを装備したことで後部の車高が上がるので、前輪のサスペンションを延長し、クローラのサスペンションのバネを弱くして車体を水平に近づけた。

- クローラに突起(グローサー)を設けて、硬い路面では路面との接地面積が減ることで旋回を容易にし、軟弱地では突起が地面に食い込んでスリップし難くした。

- ターン数の多いモーターにしてクローラの駆動力を高めた。

④先行技術と本発明の共通部分

「前輪で操舵する」という点が共通している。

⑤先行技術と本発明の異なる部分

「後輪がクローラに置き換えられている」という点が異なる。

⑦本発明の効果

従来のものよりも、格段に高い悪路走破性が得られた。

⑧本発明の実施例

図面や走行試験結果などを記載または添付します。

特許調査

特許事務所に依頼する前に調査をして発明をブラッシュアップしておきたいです。

調査で全く同じ発明が存在することがわかれば、出願費用や手間が無駄になるリスクを減らすことができます。

調査を自分で行う場合は下記の記事を参考にしてください。

初心者向け 特許調査のやり方

大きな会社では社内で先行技術調査をして事務所に依頼することが多いですが、社内での調査が難しければ調査も含めて特許事務所に依頼してもよいです。

また、調査して出願まで事務所に依頼する場合は調査費用を割引してくれる事務所もあると思います。

調査した結果、出願を断念する場合は調査費用はかかりますが、発明をブラッシュアップしないまま出願して拒絶となり費用が無駄になることに比べると大きな出費ではないと思います。

調査費用の相場ですが、先行技術調査の場合、4~6万円といったところです。

打合せ

特許事務所との打ち合わせは大体下記のような感じで進みます。ここでは、各段階で弁理士が何を考えていて、どのような情報を伝えればよりよい権利になるのかまとめます。

技術説明と質疑

先ずは、こちら側から発明内容を説明します。顧客に説明する用のスライドを使ってもいいですし、図面やサンプルを使って技術内容を説明します。

要所要所で弁理士が質問してくれるので、回答していきます。

弁理士はこれらのやりとりを通じて、発明の課題や解決原理、効果を理解しながら明細書のイメージを固めています。また、発明者が気づいていない発明を引き出したりしてくれます。こちら側からも解決原理まで深堀りして理解してもらうように遠慮せずに積極的に議論していくとよいです。

弁理士が技術内容を理解して明細書のイメージが固まれば次に進みます。

特許請求の範囲

一番広い権利範囲の請求項(メインクレーム等と呼びます)をどう書くのか相談します。

ホワイトボードなどを使って課題を達成するために必要な構成要素とそうでない構成要素を質問してくれるのでそれに答えながら弁理士と議論してゆけばメインクレームが出来上がります。メインクレームのポイントを大まかに言うと下記の通りです。

- 課題を解決するために必要な構成要件だけを書く(不必要な構成要件を記載すると無駄に権利範囲が狭くなる)

- 先行技術に対してギリギリ新規性のある内容にする(進歩性は審査で個別に判断されるので出願時はできるだけ権利範囲を広くしておく)

今回の例の場合はこのようなメインクレームにしました。

【請求項1】

遠隔操縦される無人車両であって、

駆動源を有するシャーシと、

前記シャーシの前部に設けられ、前記無人車両の操舵を行う前輪と、

前記シャーシの後部に設けられ、前記駆動源によって駆動される履帯と、を備えた、

無人車両。

- 車両として成立(記載要件を満たすため)しかつ課題も解決できる最低限の構成要件として、シャーシ、駆動源、前輪、履帯のみを記載しました。

- モーターはエンジンでもよいので「駆動源」と上位概念化し、操縦は有線でも無線でもよいので「遠隔操縦」と上位概念化しました。

- 玩具としてのラジコンに限定されないように「無人車両」と上位概念化しました。

また、特許をどのように活用したいのか、販売形態などを弁理士に説明しておくとよいです。

例えば、ラジコンそのものを販売する以外に、既存のラジコンに後付けするクローラユニットとしても販売するのであれば、

- 無人車両

- 無人車両に取り付ける履帯装置

の2つのカテゴリの請求項を作成してくれます。

原稿チェック

打合せをして大体1か月ほどで原稿案が送付されてきます。

知財部がない場合、社長や開発者が原稿を見ることになりますが、何をどうみればいいのかわからないと思いますので、知財に詳しくない方のためのチェック内容を挙げておきます。

- 打合せで議論した「課題」、「解決手段」、「効果」が違和感なく記載されているか。

- 明細書の記載内容について技術的な誤りや矛盾、単位の誤り等がないか(発明者が一番よく知っていると思いますのでチェックできると思います)。

- 特許請求の範囲については知財に馴染みがないとチェックが難しいので、弁理士に各請求項を設けた意図を質問して納得できる内容か確認するとよいです。

安くはない費用をかけて自社の事業のために出願するので違和感があったり疑問があることは遠慮せずにどんどん質問するとよいです(よい弁理士であれば丁寧に対応してくれるはず)。

原稿チェックでは下記の書籍が参考になります。他にも知財関係の実務について解説されているのでおすすめです。

出願とその後

原稿の内容を十分に煮詰めたらめでたく出願になるのですが、出願しただけで終わりではありません。

権利化に向けて特許事務所は期限管理をしながら、必要な手続きについて連絡してくれます。

これらの手続きについて対応していく必要がありますので、また別の記事で解説したいと思います。

コメント