企業で開発者として特許出願をしたり知財に関わる業務を任されたりすると特許調査をしなければならない場面があるかと思います。しかし、いきなり特許調査を指示されて、右も左もわからない方も多いかと思います。

この記事では特許事務所や企業で特許調査をしたり、特許検索競技大会でブロンズ認定(機械分野)を取得した私の経験を基に、特許調査の概要と基本的な特許調査スキル(先行技術調査に対応できるレベル)を習得するための方法について紹介します。

特許調査の目的と種類

一口に特許調査といっても、調査の目的によって調査のやり方が異なってきます。まずは、何のために特許調査をするのかをはっきりさせてそれに応じた調査方法を選択することが必要になります。以下、代表的な調査について簡単に解説します。

この記事では先行技術調査のやり方を解説しますが、侵害予防調査と無効資料調査は難易度が高いため、知財部や特許事務所などに依頼した方がよいと思います。

出願前調査

「新しい発明(アイデア)を考えたので特許出願したい」といった場面で、その発明と同じような先行技術がないか確認するための調査です。

先行技術文献と全く同じ内容で特許出願して拒絶になってしまっては、費用が無駄になってしまうので、先行技術調査をすることで発明の内容をブラッシュアップして権利化の可能性を高めることができます。

特徴:

- 現在から過去全ての期間が調査対象期間です。

- 生きている特許(権利存続中または未確定)も死んでいる特許(権利消滅または権利化断念)も調査対象です。

- 出願したい内容が新規性があるものであればよく、進歩性については実際に審査を受けてみないとわからない部分もあります。そのため、調査に時間をかけ過ぎることは避け、ある程度絞り込んで検索を行います。査読する文献数は200~300件程度にまとめることが多いです。

- 先行技術文献の全ての項目(特許請求の範囲だけではなく明細書や図面の内容全て)が査読対象です。

侵害予防調査

ある製品やサービスの開発に着手する前に、それが他人の有効な特許権を侵害していないかを確認するための調査です。

製品やサービスの開発に多額の費用と時間を投入したり、製品やサービスの販売を開始した後になって、他人の特許権を侵害しているとして差し止めや損害賠償請求を受けるリスクを回避することが目的です。

特徴:

- 生きている特許(権利存続中または未確定)が調査対象です。

- 権利内容が記載されている特許請求の範囲を中心に査読します。

- 検索漏れによるリスクが大きい(最悪の場合、事業が止まる)ので、検索漏れがないように広めに検索して少なくとも1000~2000件は査読します。

無効資料調査

例えば、侵害予防調査を行った結果、自社の製品やサービスの障害となる特許が見つかったとします。そのような状況において、先行技術文献を探してその特許を無効にしたいときに行う調査です。

特徴:

- 対象特許の出願前の全ての期間が調査対象期間です。

- 生きている特許(権利存続中または未確定)も死んでいる特許(権利消滅または権利化断念)も調査対象です。

- 特許庁の審査官も先行技術調査を行った上で特許査定としており、特許庁の先行技術調査で発見できなかった文献を探すことになるため、広めに検索して少なくとも1000~2000件は査読します。

- 無効論を構築する上で弁理士としての知見も必要なことから難易度は高めです。

- 先行技術文献の全ての項目(特許請求の範囲だけではなく明細書や図面の内容全て)が査読対象です。

特許分類の解説

特許調査を始めるにあたって、最初の壁は特許分類を理解することだと思います。特許分類は、主に発明の技術内容を体系的に分類して検索や調査を効率化するために使われます。

こればかりは、実際に検索しながら覚えていくことになりますが、後の説明のために、ここでは代表的な特許分類の概要を紹介します。

IPC

概要:WIPO(世界知的所有権機関)が管理する世界共通の特許分類です。

構成:

- セクション(A~H):大分類(例:A=生活必需品、B=作業・運輸)

- クラス、サブクラス、グループなどの階層構造。

- 例:A61K 8/00 → 医薬・化粧品の組成に関する分類。

特徴:各国で使われており、国際的な特許調査でも使うことができます。

FI(File Index)

概要:日本独自の特許分類で、IPCを基にしてさらに細分化したものです。

特徴:

- IPCではカバーしきれない日本の実務に即した詳細な分類。

- 例えば、IPCがA61K 8/00でも、FI分類ではA61K 8/02、A61K 8/04など細かく分かれる。

- 日本を対象にした特許調査で頻繁に使われます。

Fターム(File Forming Term)

概要:日本独自の分類で、FIとは異なる技術的観点による分類です。

特徴:

- 同じ技術を、構造・材料・用途・制御方法など多面的に整理。

- FIよりも詳細に絞り込んで検索できるので先行技術調査に適しています。

- 例:照明装置なら、「光源の種類」「制御方法」「用途別」などの観点で複数のFタームが付与される。

J-PlatPatを使った先行技術調査のやり方

特許調査を行うためのデータベース(ソフト)は色々ありますが、ここでは、特許庁が提供していて無料で利用できる「J-PlatPat」というデータベースを用いた先行技術調査の例を紹介します。

流れを説明するために実際の調査よりもかなり簡略化しているので、詳しいことは後で紹介するテキストを参考にしてください。

仮想事例

事例として、以下のような発明をして先行技術調査をすると仮定します。

ラーメンに入れる焼き豚はスライスされた状態でパックに入れられてスーパーに陳列されているかと思います。パックは、パックご飯のように表面のシールをめくって開封して、焼き豚を取り出します。

ところが、一度シールをめくると再密封できないため、焼き豚が余るとタッパー等に移し替えて保存しなければなりません。

そこで、シールを貼ってはがせるシールにして、パックのまま再度密封できるようなパックを開発しました。

発明内容の文章化

先行技術調査に取り掛かるにあたって、先ずは発明内容を文章化して何を調査するのかはっきりとさせます。

上記事例の場合は、

「食品包装容器であって、フィルム状の蓋を備え、開封後に再び蓋をすることができる容器」

と発明内容を文章化します。

検索マトリクスの作成

発明内容を文章化したら、それを細分化してエクセル等の表の1行目に記載します。そして、それぞれの要素毎にネットで調べるなどして類義語を思いつく限り挙げて同じ列に記入していきます。

特許調査ではこの検索マトリクスを指針としながら検索を行います。

| 食品 | 包装容器 | フィルム状の蓋 | 開封後に再び蓋 |

| 食べ物 | パック | フィルム | 再封 |

| 食料 | 密封容器 | シール | 再密封 |

| 食物 | 密閉容器 | 再び封 |

予備検索と特許分類抽出

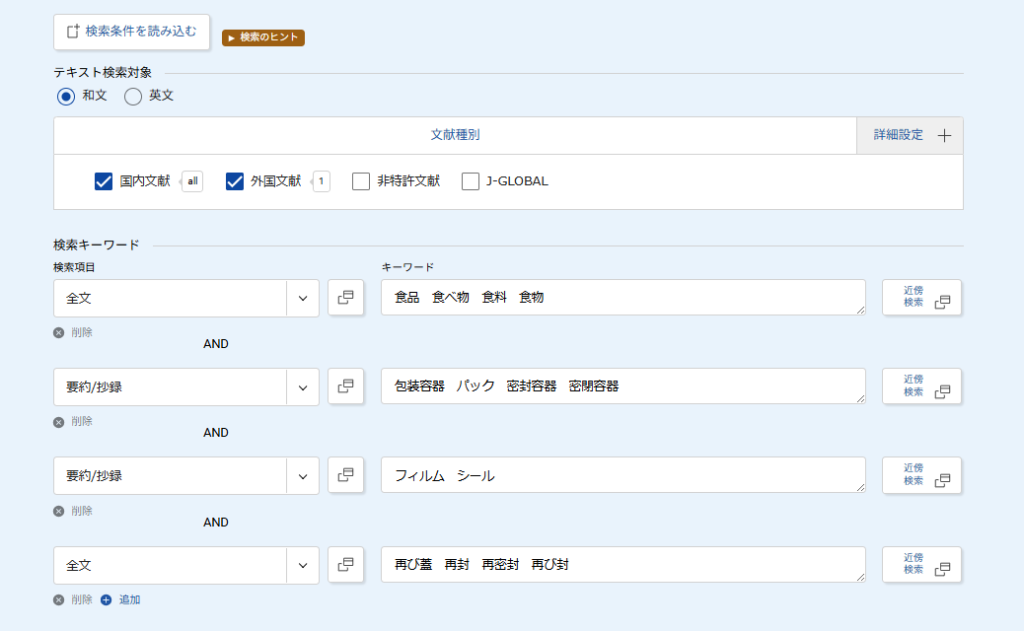

そうしたら、J-PlatPatの「特許・実用新案検索」の入力フォームに画像のように入力して予備検索を行います。予備検索は適切な特許分類をみつけるための予備的な検索をいいます。

検索項目は、検索結果が80件前後になるように適宜調整します(例えば、「食品」といった用途は明細書中に書かれていそうなので「全文」にする)。

画像のように入力して検索すると、90件程度の文献がヒットしました。

それらの文献をざっと見て、近い内容の文献を見つけます。

そして、その文献に付与されている特許分類を確認します(ここではFIを使います)。

さらに、J-PlatPatの「特許・実用新案分類照会(PMGS)」を参照しながら、適した特許分類を特定して、それが検索マトリクスのどの要素に対応しているのか確認して、下記のようにマトリクスに記入します。

ここでは、「フィルム状の蓋」に対応したFI(B65D65/40)と「開封後に再び蓋」に対応したFI(B65D77/20@J)が見つかりました。

| 食品 | 包装容器 | フィルム状の蓋 | 開封後に再び蓋 |

| 食べ物 | パック | フィルム | 再封 |

| 食料 | 密封容器 | シール | 再密封 |

| 食物 | 密閉容器 | 再び封 | |

| B65D65/40(特定の包装目的のためのラミネート材の応用) | B65D77/20@J(再閉鎖可能) |

検索式のブラッシュアップと調査集合の作成

先ほどの、「特許・実用新案検索の画面」の右下に「条件を論理式に展開」というボタンがあるのでクリックします。すると、画像のような論理式の入力画面に遷移します。

最初は論理式の入力に戸惑うかもしれませんが、慣れると論理式入力の方が圧倒的に使いやすいので慣れておきましょう。

詳しい使い方は、特許庁が公開している下記のpdfも参考にしてください。

先ほどの予備検索(キーワードのみの検索)の内容が1,2行目に論理式として変換されています。この論理式に加えて特許分類を使用した論理式をいくつか追加していきます。

3行目には、「フィルム状の蓋」を特許分類に置き換えた式を追加します。

4行目には、「開封後に再び蓋」を特許分類に置き換えた式を追加します。

そうすることで、

- キーワードのみの式

- キーワードとFIを組み合わせた式1

- キーワードとFIを組み合わせた式2

の3つの式が足しあわされた状態となりました。

このように、特許分類を利用することでキーワードの抽出漏れによる検索漏れを低減させることができます。

そして、検索すると約240件の調査集合にまとまったので、その集合を確認して先行技術を探します。今回は簡略化のためにここまでとしますが、実際にはキーワードを追加したり、Fタームを使った論理式を追加するなどして、小さな集合を沢山作ってそれを足し合わせていきます。

特許調査のおすすめテキスト

これまでの説明はかなり簡略化して説明したので、私が特許調査をしたり、特許検索競技大会の対策として使った書籍を紹介します。

初心者向けのテキスト

初心者が読みやすいようにまとめられているので、わかりやすさや読みやすさを重視する初心者におすすめのテキストです。

初心者~中級者向けのテキスト

ボリュームがあるテキストで初心者には敷居が高いように見えますが、特許調査の基本的な考え方が丁寧に説明されており、この記事で紹介した検索マトリクスの考え方もこのテキストが元になっています。初心者であってもこのテキストから初めてもよいと思います。

また、特許検索競技大会で認定を取得するための王道テキストでもあるので、特許検索競技大会で認定を取得したい中級者以上の方にもおすすめです。

中級者~上級者向けのテキスト

難易度が高い侵害予防調査と無効資料調査の考え方を解説しています。データベースを使いこなせることが前提のテキストであるため、上級者向けとしています。侵害予防調査と無効資料調査を行う方はぜひ読んでおきたいところです。

特許調査からステップアップしてパテントマップの作成や特許情報分析について解説したテキストです。J-PlatPatとエクセルをつかったパテントマップの作製を実際に行いながら、特許情報分析の基礎を習得することができます。

まとめ

この記事では、特許調査の導入部分について紹介しました。

昨今では、生成AIを活用した特許調査用ソフトウェアが進歩してきており、この記事で紹介した手作業による検索式の作成は次第に行われなくなってくるかもしれません。

しかし、特許調査用ソフトウェアによる検索結果の妥当性を検討したり、自分で特許調査用のソフトウェアの改良や開発をする上で知っておきたい基礎知識なのでぜひ身に着けていただければと思います。

コメント